El espejo del sol naciente

Viajé por primera vez a Japón hace alrededor de quince años. Yo era otro. Trabajaba en la Revista Crisis y en aquel viaje pude entrevistar a quien en aquel entonces era mi director de cine favorito, Sion Sono, que me invitó a la avant premier de su última película de aquel entonces, íntegramente en japonés. La película no me gustó; al otro día lo entrevisté en un café. Me hizo dos o tres preguntas muy puntuales sobre Argentina que denotaban su curiosidad. Le dije que tenía que mirar el cine de Leonardo Favio y pareció apuntar su nombre. Busqué marcas de Favio en sus películas posteriores y por supuesto que no encontré nada. Tampoco recuerdo qué respondió a mis preguntas. Pero, al evocar aquel encuentro, recuerdo mi emoción por estar frente a un ídolo. Mis nervios porque nuestras versiones del inglés no encastraban del todo bien. La sensación de estar frente a un hombre que había alcanzado algún tipo de paz consigo mismo. Me gusta pensar que mis preocupaciones de porteño izquierdista neoliberal le resultaron simpáticas, que contestó con cortesía, y que al publicar el material logré trasmitir mi admiración por un cine que en aquel entonces consideraba bastante más arriesgado y genuino que el occidental.

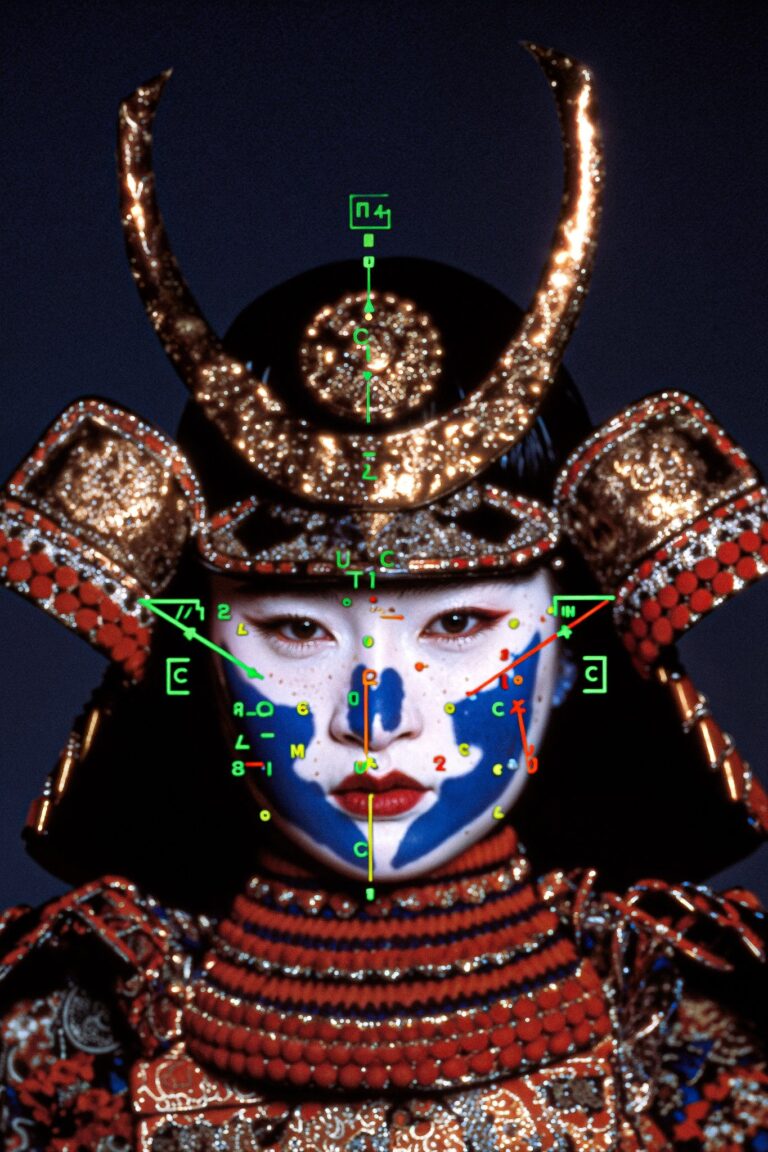

Muchos de los aficionados a lo simbólico sentimos una atracción particular cuando pensamos en Japón. La idea de lo japonés como un paradigma del equilibrio, un aleph de la espiritualidad armónica, cuna de un encanto que sintetiza la parte amable de Asia Oriental con sus pagodas, jardines zen y silencios sólo interrumpidos por el temblor de la flor del cerezo ante la leve brisa del Pacífico. Eso convive con su contracara: lo japonés como paradigma de la alienación, la despersonalización, el rostro de un futuro distópico donde impera la robotización de lo humano. Estas ideas de lo robótico y cierta des-individualización mecánica, presentes en el manga y el animé, se nutren de nuestros recuerdos de Mazinger Z o de Dragon Ball y son reforzadas por los robots mascotas y el toyotismo como propuesta radical para la explotación fabril. En paralelo a estas facetas y conectado a ellas existe también un relato moral sobre la resiliencia japonesa, sobre su disciplina, que va desde la reconstrucción económica post Hiroshima y Nagasaki hasta los jugadores de su selección de futbol nunca pasando los octavos de final de ningún mundial pero dejando siempre limpio el vestuario (actitud que, como en toda comunidad rica en solidaridad mecánica, se extiende hacia los hinchas limpiando la tribuna). En este texto vengo a repudiar todas esas visiones; mi objetivo es preguntarme en qué me sirve haber visitado ya dos veces Japón para pensar mi realidad, mi sociedad, mi país.

Lafcadio Hearn, un escritor de origen griego, formación estadounidense y domicilio y esposa japoneses a lo largo de los últimos catorce años de su vida fue uno de los principales intelectuales que contribuyó a la primera versión, la del Japón romántico. Imposible no enamorarse de su libro Japón: un intento interpretativo; imposible no cebarse con sus estudios del folclore y los fantasmas japoneses y las leyendas del período Edo. Hearn fue un culturalista esencialista: creía que había algo así como una sensibilidad colectiva, originada en las características del lenguaje y del folclore nipón, pero también del mundo espiritual donde se amalgaman el sintoísmo animista con el budismo, que hicieron de Japón un territorio único, encantado, cuya clave principal sería la noción de honor, opuesto a la racionalización del Occidente moderno. Para Hearn todo se arruinó cuando Japón debió abrirse al mundo y se pasó del período Edo al período Meji, algo que ocurrió en 1868 cuando el shogun Tokugawa Yoshinobu renuncia tras una guerra que termina determinando el fin de la edad feudal y la apertura a Occidente el poder imperial con la restauración de la figura del Emperador Mutshuito.

La veneración hacia el Japón tradicional -orgánico, comunitario, regido por la lealtad, el deber y la piedad, pilares de una formación comunitaria del lazo social- de Hearn y su temor a que la modernidad lo erosione pueden haberse visto desmentidos o confirmados por los crímenes japoneses en la edad moderna. Demasiado se ha escrito sobre su imperialismo, su crueldad, la violación sistemática de prisioneras de guerra coreanas o sus refinados mecanismos de tortura y exclusión hacia los extranjeros (para quienes incluso existe el muchas veces despectivo término Gaijin). Lo cierto es que Hearn contribuyó a la mirada romántica del país de la cual la versión moralista de que los japoneses son ordenados y limpios por su “cultura” es un despojo degradado pero sin embargo eficaz para todos aquellos que gozan de menospreciar la idiosincrasia de su propio país.

Negar a las particularidades culturales de Japón sería necio. Japón tiene ese je ne sais quoi que Hearn contribuyó a construir desde su enamoradiza mistificación. Pero eso no alcanza para comprenderlo si no sumamos, además, la dimensión histórica, geográfica y contextual. Japón es también un límite donde las explicaciones economicistas resultan insuficientes ya que la idea misma de un individuo con intereses, que es el núcleo básico y pobretón de las visiones economicistas del mundo, no existe en la sociedad japonesa, donde lo que todavía impera son los roles entendidos desde una lógica pre-individual. Mi lectura sobre Japón, entonces, no niega a la cultura ni a la tradición, muchísimo menos a la importancia de ciertas transformaciones económicas, pero intenta agregar que las lecturas economicistas o culturalistas no alcanzan para comprender a la otredad japonesa, y lo que es más importante: el espejo que su configuración social proporciona para un país tan parecido y opuesto a la vez como es Argentina.

La perseverancia

Este año volví a Japón. Yo había cambiado; Japón no tanto (bueno, quizás yo tampoco). Lo que quiero decir es que la sociedad entendida desde afuera por una persona que no registra más de cuatro carateres Kanji no parecía muy diferente a la que yo había conocido. Había detalles. Los taxis seguían siendo Toyota, pero de un modelo más nuevo, que imita a los londinenses. La gente seguía siendo amabilísima, ceremoniosa, cuidadosa, salvo los canallas de los empleados de Japan Railways (los mismos japoneses los odian; hay letreros nuevos pidiendo que no los fajasen). Los subtes hablaban en inglés y en chino y estaban mejor señalizados, pero no eran más puntuales ni más limpios que antes porque era imposible ser más puntual y más limpio. Ahora había Uber y una nueva cadena de convenience stores que yo no recordaba, llamada Lawson. Los taxistas habían abandonado los guantes blancos. La olvidable carne waygu (grasosa para todo aquel que haya probado la colita de cuadril) se había masificado hasta hacerse omnipresente en la escena gastronómica. Pese a que es bastante remoto para Occidente -mi viaje por una aerolínea africana que hace un culto de la mediocridad duró 39 horas- Japón es el noveno país que más turistas recibe en el planeta, con 37 millones anuales, y ocupa el puesto número uno como destino de calidad en el World Travel Index. Pero no quiero hablar tanto de turismo sino centrarme en otras dimensiones del encanto japonés que, a mi juicio, radica en dos cosas: su perseverancia y su relación traumada con lo foráneo que se tramita como una adaptación perversa. Cosas que, obviamente, no habían cambiado.

Cuando digo perserverancia me refiero a la relación con el tiempo de lo japonés. La unificación política japonesa data de aproximadamente el siglo IV. En el siglo VII el poder se centraliza siguiendo el modelo chino de burocracia, impuestos y territorio. Hablamos de una isla que casi no fue invadida por otras etnias, otras tribus, otros imperios, otros lenguajes. El idioma japonés, de origen chino, tiene más de 2000 años de continuidad oral y empezó a ser documentado hace 1300 años. Japón se auto reconoce como una cultura milenaria, dueña de cierta pureza. Su acceso al alimento siempre fue dificultoso: algo de pesca y un intrincado sistema de terrazas para regar el arroz en una superficie escarpada y montañosa. Sumemos a esto el asedio que en la antigüedad siempre padeció toda isla y, como dijimos, una salida tardía del feudalismo. Japón vio como el Asia Oriental se reconfiguaraba, cambiaba sus creencias religiosas con sinergias entre budismo, taoísmo e hinduismo, entraba en guerras, pasaba hambrunas, era invadida por Inglaterra, por Portugal, por España, hasta por Holanda. El colonialismo, los virreinatos, las liberaciones nacionales. Impertérrito, Japón vio cómo Occidente se desarrollaba industrialmente, perdía el rumbo, inventaba el psicoanálisis, intentaba recuperarlo. La revolución mexicana, después la rusa.

Como potencia imperial su desarrollo fue, hasta el siglo XX, mediocre. Apenas invadió dos veces Corea, entre 1592 y 1598. El objetivo era derrotar al reino Joseon (cosa que logró pero a medias porque los coreanos resistieron bastante) y proyectarse desde ahí hasta China, para ocuparla derrotando a la dinastía Ming. Fracasaron y a partir de ahí se cerraron. Quizás paradójicamente, el fracaso bélico trajo estabilidad y prosperidad internas. El período Edo (1603–1868) se inaugura cuando Tokugawa asume como shōgun y establece un régimen de estabilidad política basado en el sistema bakuhan, que articulaba la autoridad central del shogunato con los dominios feudales. Fue una etapa de paz interna prolongada tras más de un siglo de guerras civiles, con una sociedad rígidamente estratificada (samuráis, campesinos, artesanos y comerciantes), fuerte regulación del poder territorial mediante la residencia alternada obligatoria de los señores feudales en Edo (Tokio), y una política de aislamiento exterior que restringió casi por completo el contacto con potencias europeas. La palabra “torta” (cake), por ejemplo, no existía. Hubo que inventarla luego de la apertura. Y así pasó con una miríada de objetos occidentales. Al mismo tiempo, se produjo un notable crecimiento urbano. Tokio (Edo) se convirtió en una de las ciudades más pobladas del mundo, con un florecimiento cultural dentro de un orden político conservador y altamente disciplinado. La victoria de Tokugawa en 1600 canalizó una lección histórica que los japoneses están a punto de repetir en la actualidad con la primer ministro Sanae Takaichi: en lugar de expansión, prioridad a la pacificación doméstica y el control político, con un régimen que convirtió el repliegue estratégico en principio estructural del Estado.

La perseverancia viene de la mano con la idea de pureza. Quizás por eso envuelven obsesivamente todo en varias capas de plástico. Cada galletita dentro de un paquete de galletitas viene dentro de su propio envoltorio, en una matrioshka de contaminación ambiental. Mi novia me explicó que, por ley, lo que se muestra en los envases de los productos de comida debe ser exactamente igual a lo que el paquete contiene. Del mismo color, del mismo tamaño. Lo perfecto es lo que dura. La metáfora no dura. La imitación tampoco, es necesario convertirla en adaptación.

La adaptación traumada

Desde el período Edo, quizás incluso desde antes, nada que venga de afuera es incorporado así nomás por los japoneses. Todo debe ser adaptado para durar, porque ellos mismos se autoperciben como la duración. Todo debe ser probado y evaluado antes. Y adaptar algo para durar, probarlo y someterlo a una cultura que se autoreconoce por su perseverancia en el tiempo, en su ser, implica, en los términos occidentales, algo muy parecido a la perversión. Quizás determinados por su religiosidad sintoísta, los japoneses tienen una relación mística con lo efímero. Lo temen y lo veneran. Una bomba atómica es algo efímero que al mismo tiempo dura. Y la bomba alteró absolutamente a lo japonés, pero confirmándolo. La bomba atómica es una adaptación perversa de la noción de tiempo. Para los japoneses, obsesionados además con un sol inmenso, panzón y rojo que forma parte de su paisaje cotidiano y de su bandera, recibirla fue un verdadero shock traumático. Mi amigo Nicolás Horovitz, que es un agudo lector de la cultura, me comentó que los Estados Unidos decidieron arrojarles la bomba después de calcular cuántas vidas costaría un bombardeo e invasión tradicionales. Ese costo era sideral. Los japoneses, simplemente, no se rendían. Por eso el chiste de los que siguen peleando la guerra.

Esta relación con la adaptación podría acaso explicar también la dificultad japonesa para la transición digital. ¿Sacar betas? ¿Corregir bugs permanentemente? ¿Actuar bajo el principio de turbo-obsolescencia programada que rige al software? Pocas cosas menos japonesas. Pocas cosas más peligrosas para una comunidad que desde hace más de diez siglos debió generar pautas, roles y expectativas sociales que permitiesen una cultura del trabajo con sincronización perfecta que les permita cultivar arroz en una isla inhóspita. Los japoneses parecen obsesionados con la necesidad de que lo digital tenga una terminal electrónica, física, una interfaz de interacción no perfectible online. Si algo no funciona, se reversiona. No se actualiza. Lo importante es la optimización de todo el proceso, la simetría, cierta perfección formal que solo puede surgir de un proceso productivo virtuoso y mecánico. En los casi veinte días que pasé en Japón esta vez no interactué con una sola máquina de dinero que no funcionara. Para pedir un ramen, una soba o un udon (los tres tipos de fideos que vienen en sopa) en muchas izakayas (mini bodegones) hay un menú digital precario, muchas veces sin inglés, más veces en chino o en coreano que en inglés, con una mecánica perfecta.

Muchos conocen el arte del inodoro japonés. La tapa de inodoro con música, falso ruido de agua para cuando te tirás pedos y calefacción es el resultado del desarrollo histórico de las estructuras, los roles y las gratificaciones que fue generando la sociedad japonesa. Y se inscribe en una región, el Asia Oriental, donde jamás vas a encontrar un baño sucio. Pero me estoy desviando. El esencialismo japonés es racista y aislacionista. La ciudadanía viene por linaje; y la mezcla no es exactamente premiada. Hablamos de personas que vienen procreando dentro de un pool limitado de genes desde hace más de veinte siglos. Sin embargo no son tan parecidos entre sí. La mirada del viajero se va acomodando a la sutileza. Porque todo es sutil en Japón. Esa sutileza, al modernizarse, devino kawai: todo es cute, inocente, tierno. Proliferan Snoopy, Kitty, muñecos de todo tipo. De la reverencia a la inocencia: dos maneras de cultivar la forma, la suavidad que una sociedad con premios y castigos inclementes, y con un Gran Otro gigantesco, necesita para lubricarse.

Thomas Rifé, que escribió un libro extraordinario llamado Navidad en Japón, me dijo que ir a Japón es ir más al pasado que al futuro. Hay un punto en el que acierta: toda la tecnología es un poco obsoleta, los procedimientos son por lo general burocráticos, todo es pesado, de acero, las personas son gentiles y sienten vergüenza de la deshonestidad, se respeta a los ancianos, la palabra pesa, el pasado existe, etc. Pero en otro punto, si bien su tecnología es ya un poco rancia, Japón es el futuro: los adultos leen manga, los nacimientos decrecen y todos tienen sus pequeños fanatismos nostálgicos de la infancia, en general representados en muñequitos de peluche que cuelgan de cierres de carteras o mochilas, el paradigma de belleza es andrógino, todos viven pendientes de catástrofes naturales porque saben que en el fondo no pasa nada. Una sociedad que como siempre miró al pasado ya no espera demasiado del futuro y empieza a consumirse como una flor de cerezo sobre las brasas.

En Argentina pasa algo demográficamente parecido. Quizás faltó el milagro económico, el mercado interno, la industrialización pesada, la soberanía, la burguesía nacionalista. Pero hubo atisbos de todo eso que permanecen como latencias. Así que esas no son las principales diferencias. Cuando uno enfrenta a un país como Japón hay dos opciones: venerarlo por lo diferente que es al país propio, despreciarlo por sus carencias frente a otros paradigmas civilizatorios o intentar interpretarlo desde el propio país. Con Japón me pasa algo similar que con Estados Unidos: no lo venero aunque su paradigma me parece ética y ontológicamente superior al tipo de modernidad prometida por Europa y por China. Y Japón me parece aún más rico para la comparación porque hay cosas que son inversamente opuestas a lo que sucede con Argentina, de un modo casi simétrico. Voy a empezar por las dos que intenté describir: la historia de Argentina no se basa en el aislamiento sino en el contrabando. La identidad Argentina no se basa en la pureza sino en la simulación. La respuesta Argentina a lo foráneo no es la adaptación pervertida sino la búsqueda del fundamento y su instantánea vejación irónica. En Argentina no importan los roles sino la capacidad de desplazamiento entre papeles sociales. Estas no son características culturales sino formas estructurales de los procesos de socialización, históricamente determinados, con funcionamientos contingentes. Y por eso mismo son modificables con las herramientas institucionales adecuadas. En los próximos textos voy a profundizar en la utilidad del estructural funcionalismo para comprender a la política japonesa y a la argentina, como así también a su relación con el territorio y la productividad. //// DB