Al menos durante el último año, mis amigos sionistas negaron que Israel estuviera llevando adelante un genocidio en Gaza, a pesar de que tanto Francesca Albanese, la Relatora Especial de la ONU para Palestina, como así también la Comisión de Investigación Independiente de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, el Consejo de Seguridad de la ONU, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Humans Right Watch, la Corte Internacional de Justicia y medios como The Guardian, Al Jazeera o Reuters, por citar algunas referencias, afirmaran que el genocidio existía y presentaran varios indicios contundentes.

Lo curioso fue que en cuanto Benjamin Netanyahu, después de ser oficialmente humillado por la comunidad internacional durante su discurso en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, ofreció a lo que queda de la sociedad palestina otra “tregua de guerra” casi tan indigna como colonialista, mis amigos sionistas no dudaron en argumentar que los palestinos debían aceptar los términos de inmediato, a menos que quisieran que el genocidio, el mismo cuya existencia negaban, continuara.

Como en una moderna sociedad progresista como la nuestra se considera agresivo señalar la crapulencia moral del prójimo, quizás convenga imputar este tipo de enjambres de la conciencia a lo que John Mearsheimer y Stephen Walt llamaron el lobby israelí. Pero la intención no es tanto juzgar ni cuestionar el presente —al fin y al cabo, ¿qué se debería cuestionar si solo los psicópatas apoyan un genocidio?—, sino hacer un salto a un pasado remoto, incluso mítico, que aun así nos devuelve al recurrente problema político, religioso o sencillamente moral de cruzar el mar sin mojarse los pies, “la máxima aspiración en cualquier circunstancia de los hijos de Israel”, como escribe Roberto Calasso en El libro de todos los libros.

A propósito de esto mismo, tal vez la mala suerte que persigue a Jordan B. Peterson desde hace algunos años permanece activa, porque, ¿qué probabilidades existen de que se editen en simultáneo dos ensayos en castellano sobre un mismo tema de autores tan disímiles como Calasso, que además murió hace más de cuatro años, y él? ¿Y cuáles son las probabilidades de que ese tema, además, sea el Antiguo Testamento? Sin embargo, las fuerzas insondables detrás de esta coincidencia llegan hasta ahí, porque es fácil descubrir desde sus respectivas primeras páginas que El libro de todos los libros, publicado por Calasso en italiano en 2019, y Nosotros que luchamos con Dios, publicado por Peterson en inglés en 2024, son dos libros extremadamente distintos.

Acerca de la trayectoria intelectual de Roberto Calasso, que consagró su obra a pensar la dinámica social, histórica y cultural de la mitología, la literatura, las religiones y el arte, es justo decir que se trata de uno de esos escasísimos escritores sobre los cuales, le interese a uno lo que hace o no, cualquier celebración de contratapa resulta verídica. Así que describirlo como “intelectualmente emocionante y poseedor de una especie de ironía empírea que lo hace diferente a cualquier otra cosa”, como hacen los publicistas de Anagrama al dorso de El libro de todos los libros, es acertado, incluso si entre lo que haría a Calasso “diferente a cualquier otra cosa” hay afinidades con Carlo Ginzburg, George Steiner, Peter Sloterdijk y Harold Bloom, y no mucho más.

En contraste, la trayectoria de Jordan B. Peterson es la de un psicólogo canadiense, influencer y educador online, como se presenta en la Academia Peterson, ligado a la expansión de las redes sociales como instrumento de propaganda y al éxito mundial de libros de autoayuda para adolescentes con miedo a las mujeres como 12 reglas para vivir. Alguna vez, en la revista Paco, se escribió que Peterson era lo que podría llamarse un “intelectual de internet”.

“Intelectual de internet” alude al arquetipo de esos nombres que nos vienen a la mente al pensar en los señores y las señoras con más afán de figuración en reels, podcasts y streamings que con voluntad para meditar u ofrecer ideas valiosas, segmento muy floreciente de la industria cultural que incluye a la novedosa variante de los “intelectuales de internet” que copan las redes sociales… para repetirnos con gesto herido que en las redes sociales no se puede pensar —o “enamorarse” o “entender el peronismo”, según las últimas tendencias bursátiles. En fin, incluso Peterson es menos hipócrita respecto a lo que hace, y esa es la razón por la cual entre usuarios de X y comentaristas de YouTube encontró el caldo de cultivo perfecto para acrecentar su figura de intelectual entre quienes necesitan que alguien les venda la ilusión de pensar por ellos.

Quizás ni siquiera sea cómico señalar que, a grandes rasgos, la única ventaja intelectual evidente de Peterson sobre Calasso es que Peterson está vivo, a pesar de que ni su semblante ni su salud volvieron a ser los mismos desde que salió vergonzosamente derrotado de su “debate público” con Slavoj Žižek en 2019. Durante el evento, Peterson, que se autoproclamó el mayor representante intelectual del conservadurismo capitalista frente al excéntrico comunismo de Žižek and so on, no logró ni siquiera explicar de forma coherente dónde estaba el famoso “marxismo cultural” que asegura combatir, lo cual resultaría risueño si no fuera porque, poco después, cayó en una turbia espiral de depresiones e internaciones psiquiátricas en Rusia —sí, en Rusia— sobre la que puede leerse en Wikipedia.

Concluidas las presentaciones, los méritos y las carencias de una inteligencia lectora como la de Calasso o Peterson no pueden escapar del contexto de la realidad: leer la historia bíblica de Dios, los judíos e Israel significa discutir, inevitablemente, el fundamento de lo que Israel y los judíos, invocando el nombre de Dios, llevan adelante desde hace décadas en Palestina, Siria y el Líbano. Y es entonces cuando, tanto en El libro de todos los libros como en Nosotros que luchamos con Dios, lo que se lee y lo que se omite leer se traduce, también inevitablemente, en formas de iluminar u oscurecer lo que Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU para Palestina, como así también la Comisión de Investigación Independiente de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Humans Right Watch y la Corte Internacional de Justicia, además de mis amigos sionistas, reconocen como un genocidio en Gaza.

Calasso, cuyo conocimiento de la historia universal y los dioses no tiene remilgos, empieza El libro de todos los libros mencionando el dilema “a veces visible, a veces casi imperceptible” entre las dinastías reales y el carácter sagrado de los líderes de Israel, y subraya el modo en que tal dilema se traduce en la Biblia en determinados llamados divinos a terribles masacres y sacrificios. Sin ir más lejos, explica Calasso, Yahvé le recordó al rey Saúl lo que debía hacer frente al primer pueblo que los judíos enfrentaron en el desierto, los amalecitas: “Derrotarás a Amalec y decretarás el anatema sobre todo lo que posee: no tendrás piedad de él y matarás a hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y carneros, camellos y asnos”.

Para los informados, estas palabras, “que resonarán durante siglos en los oídos de los judíos”, describen lo que el lenguaje de la guerra moderna llama limpieza étnica, y son las mismas a las que Benjamín Netanyahu aludió en múltiples ocasiones al comparar la lucha sionista contra Hamás como una lucha contra Amalec y a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel como parte de “un legado de 3000 años”. Pero antes de avanzar en esta línea es importante resaltar que, para llegar al verdadero asunto de El libro de todos los libros, el centro de todo lo que su lectura del Antiguo Testamento analiza y discute, Calasso también escribe lo siguiente: “Las palabras decisivas contra el sacrificio, las que marcan una cesura con respecto a cualquier época precedente y concepción sacrificial, las dijo Jesús citando a Oseas: ‘Si supierais lo que significa ‘Misericordia quiero y no sacrificios’, jamás habríais condenado a inocentes’”.

Una lectura seria del Antiguo Testamento no puede hacerse evitando las discusiones serias. Y Calasso, por las dudas, añade algo más: “Todos los rasgos de Amalec —el parentesco con sus enemigos, el nomadismo, el ataque insidioso desde los puntos de menor resistencia, el rechazo a la confrontación bélica frontal— son aplicables a los judíos en los términos descritos por los antisemitas. La matriz de los argumentos contra los judíos se encontraba en lo que la Biblia había dicho de Amalec”.

Amalec, el deber sagrado de los líderes de Israel, el genocidio contra sus enemigos, las vueltas semánticas del antisemitismo, los sacrificios de sangre inocente a Dios y la ausencia de misericordia se convierten así en elementos que se arrastran desde un pasado a veces insondable y arenoso, un pasado en el que Yahvé declamaba y reclamaba entre sus patriarcas lo que consideraba justo a pesar del resto de los dioses, y se proyectan sobre un presente en el que es ahora el Estado de Israel quien declama y reclama lo que considera justo a pesar del Derecho Internacional, componiendo el delicado marco de lectura histórica, bíblica e ideológica para pensar los milenarios conflictos humanos y divinos entre la “sangre inocente” y la “culpa sacrificial”. Es éste, y no otro, el asunto que interesa a Calasso: el mandato divino de sacrificios que no distinguen entre humanos culpables e inocentes.

El libro de todos los libros aborda la cuestión una y otra vez, tanto desde el sacrificio de su primogénito que Yahvé reclamó a Abraham o el origen del “Pesaj”, palabra que se refería “a saltar —por ‘salvar’— las casas de los judíos marcándolas con sangre en los marcos de las puertas” y que en Éxodo, 12, 27, “se la define de todos modos como ‘zevah’, sacrificio” —de todos los primogénitos de Egipto—, como desde el concepto bíblico de herem, que es el exterminio, el aniquilamiento, “la destrucción total como único modo de evitar el peligro de la asimilación gradual”, e incluso desde la interpretación que Sigmund Freud hizo del origen egipcio y la muerte de Moisés —asesinado según Freud por los propios judíos— a partir de la idea de que “la Ley presupone el asesinato, así como el asesinato presupone la Ley, dos extremos sobre los que se había entretejido toda la historia hebrea”.

Esta historia tiene sus curvas y contracurvas, y por eso Calasso cuenta que antes incluso de que los hijos de Israel pusieran un pie en Canaán, Yahvé había impuesto el deber de “destruir sus Asherah, como si diosa e imágenes coincidieran”. Éste, señala Calasso, era un precepto capital, al que se añadía también el detalle de que “Yahvé se llama Celoso: es Dios celoso”, de modo que no solo debían ser derrotados los siete pueblos de Canaán, era necesario destrozar y quemar las Asherah, e incluso los árboles que se erigieran a sus lados. Sin embargo, fue el rey sabio, Salomón, por su “unión por amor a muchas mujeres”, quien, en las colinas frente a Jerusalén, “al sur del Monte de la Destrucción”, colocó estatuas en honor de Astoret, oprobio de los sidonios”. Más tarde, su hijo Roboam, introdujo a Asherah —diosa que se bañaba en vísceras y era todo menos inofensiva— en el Templo que duraría trescientos ochenta años.

Acerca de las guerras y los exterminios que se describen en la Biblia se podría escribir bastante —en Los ángeles que llevamos dentro es otro psicólogo canadiense, Steven Pinker, el que cuenta que, según los especialistas en el Antiguo Testamento, hay más de seiscientos pasajes que hablan explícitamente de naciones, reyes o individuos que atacan, destruyen o matan a otros, aparte de los aproximadamente mil versos en los que aparece el propio Yahvé como ejecutor directo de castigos crueles, por lo que las muertes llegarían a un millón doscientos mil, cifra que podría ascender a los veinte millones si se incluye a las víctimas del diluvio de Noé—, pero quedémonos, esta vez, con el hecho de que “la sangre era indispensable para Yahvé”, como explica Calasso al describir los rituales de consagración a través de sacrificios que aún perduran en las normas dietéticas kosher, según las cuales la sangre queda prohibida para los hombres.

Para llegar a esto es necesario recordar que Yahvé había establecido que “la vida de la carne está en la sangre, y la he puesto en el altar por vosotros, para redimir vuestras vidas, porque la sangre, en cuanto vida, redime. Por eso he dicho a los hijos de Israel: ninguno de vosotros comerá la sangre, y el huésped que duerma entre vosotros no comerá sangre”. Y ahora sí, vuelvo a citar in extenso a Calasso: “Si la sangre era ‘la vida de la carne’ y había que extenderla en el altar, esto implicaba que en el altar se ofrecía la vida misma. Cada sacrificio era un autosacrificio. Y, para no ser un suicidio, tenía que convertirse en un asesinato. La doctrina no expresaba cuál era la razón por la que resultaba inconcebible la vida sin redención ni propiciación. Y la propiciación sin matar. La vida sencilla, pero devota, obediente a los preceptos de Yahvé, no sería suficiente. ‘Sin efusión de sangre no hay redención’: esa era la fórmula que un día se leería en la Epístola a los Hebreos”.

Es en el Deuteronomio, de hecho, donde se prescribe que la sangre sacrificial que exculpa con su culpa a la primera culpa —“el fundamento del sacrificio”, recuerda Calasso— debía ser “sangre inocente”, es decir, la de un animal joven que ignorara la fatiga y el yugo. Y es esta trampa asesina entre la culpa y el sacrificio la que solamente Jesús cuestionará más adelante, cuando diga a los judíos que “si supierais lo que significa ‘Misericordia quiero y no sacrificios’, jamás habríais condenado a inocentes”.

¿Y por qué este es el nudo narrativo de El libro de todos los libros? Porque a la hora de cuestiones de vida o muerte, el cristianismo establecerá la diferencia insalvable entre la sangre del animal inocente derramada en el altar, tal como practicaban sus sacrificios los judíos, y la sangre del dios “derramada una sola vez en la cruz”, que dará origen al recuerdo único de la muerte de Jesús en la cruz y a la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, la inquietante transubstanciación que da sentido a la comunión, como saben mis amigos que van a misa: “El ser divino era asesinado y comido, pero según una modalidad que no tenía precedentes. Y solo esa modalidad tenía que ser recordada, para siempre. Había además otro punto nuevo e irritante: la víctima debía ser consumida con su sangre, contrariamente a la ley proclamada por Elohim a Noé”.

La pregunta inevitable, por lo tanto, es en qué medida la exigencia imperiosa de sangre como elemento de culto, aun si desaparecieron los sacrificios cruentos “en el que la sangre bañaba el altar y se derramaba por debajo”, reaparecen entre “los hijos de Israel” en otros formatos a través del tiempo. “Fue una elección fatal, que reverbera en el tiempo y no ha cesado de actuar”, escribe Calasso, “la que hicieron los Setenta cuando tradujeron harem, ‘exterminio’, como anáthema, ‘ofrenda votiva’, porque es una traducción incorrecta, pero metafísica”, y por eso la traducción de los actuales estudiosos bíblicos por interdicto es, en cambio, elusiva y engañosa. El interdicto, el veto, el edicto implican prohibición y exclusión, no la matanza. Mientras que herem es el mandato de llevar a cabo una acción hasta el final, la de exterminar, aniquilar lo que se consagra al herem.

Citar de nuevo las justificaciones bíblicas que el propio Netanyahu suele hacer del genocidio en Gaza quizás sea previsible —“Recuerda lo que Amalec te hizo, dice la Biblia…”—, por lo que tal vez resulte más interesante pasar al significativo equívoco que en la historia moderna de los judíos tiene la palabra olah, el holocausto, “el primero y el principal de los sacrificios”, observa Calasso. Durante la fiesta de los Tabernáculos, el Sucot, por ejemplo, se sacrificaban ciento noventa y un animales en ocho días, pero durante todo el tiempo en que la vida discurría, el holocausto estaba vigente, único evento constante, presupuesto de cualquier otro, “rito eterno para vuestras generaciones en todos los lugares que habitéis”.

Por penúltima vez, una larga cita de Calasso: “Los nazis pusieron en marcha contra los judíos, en la Segunda Guerra Mundial, un plan de exterminio sistemático. Reunían a los judíos en campos de concentración y de exterminio. Algunas veces los trasladaban de uno a otro para asesinarlos. Los cadáveres eran casi siempre incinerados. Estos son los hechos esenciales, descritos con palabras del léxico común. Un día alguien pensó en designar aquel plan y su puesta en práctica con la palabra ‘holocausto’. Por caminos que nadie podrá aclarar en cada encrucijada, el término se difundió fácil y ampliamente hasta convertirse en el término específico para difundir aquellos sucesos. Y asumió incluso, ocasionalmente, la mayúscula. Pero ‘holocausto’ no era una palabra nueva, mientras que el proyecto nazi sí lo había sido. Al contrario, era una palabra muy antigua, un término del léxico sacrificial. De ‘holocausto’, olah, se habla en el Génesis la primera vez en la que se menciona un altar. El primero de los holocaustos fue ofrecido por Noé, que había erigido el primero de los altares. Yahvé explicó a Moisés qué era el holocausto: ‘Da orden a Aarón y a sus hijos diciendo: Esta es la ley del holocausto: el holocausto se realizará sobre el brasero, en el altar, durante toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar lo quemará. Después el sacerdote se pondrá su túnica de lino y pondrá sobre su piel pantalones de lino, levantará la carne del holocausto que el fuego del altar habrá devorado y la colocará a un lado del altar. Después se quitará las vestiduras y se pondrá otras para llevar las cenizas fuera, a un lugar puro’”.

De esta manera, el exterminio sistemático de un pueblo por parte de otro pueblo fue llamado con el nombre de una ceremonia religiosa instituida en tiempos remotos por la palabra del Dios del pueblo asesinado, lo cual además de un error y un horror fue, también, una equivocación particularmente abominable, de la que se derivaba que los nazis no hubieran llevado adelante un asesinato en masa, sino una incesante ceremonia religiosa. Lo que casi obliga a preguntar si, acaso en otra de las paradójicas vueltas del tiempo y el espacio, esa incesante ceremonia religiosa no prosigue hoy su marcha con otros actores y a la vista de todo el mundo, incluso en las redes sociales, tal como se registra en Palestina.

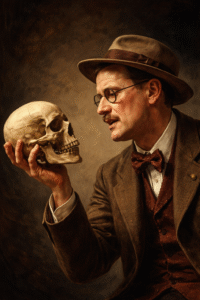

Y, ahora sí, la última cita de Calasso: “Para alcanzar su perfección, el mal no solo necesita ser cometido. Al menos en igual medida, necesita que se lo nombre con palabras equívocas, porque gracias a ellas el mal no se manifestará con plena evidencia a la lucidez de la mente. Mientras dure dicho estado, el mal podrá sentirse seguro de escapar a un juicio que lo considere en función de lo que ha sido”. ¿Llamarán los libros de historia del futuro también “holocausto” a lo que hoy ocurre en Gaza? ¿Acaso no sería un término incluso más justo en ese contexto? En tal caso, no es difícil imaginar al imaginario Rust Cohle como miembro de un no tan imaginario grupo de jueces de la Corte Penal Internacional, única fuerza que, dicho sea de paso, debería poner límites a cualquier fundamentalismo genocida institucionalizado a través de un Estado, diciendo que el tiempo es un círculo plano…

Leídos por Jordan B. Peterson en Nosotros que luchamos con Dios, por otro lado, los mismos asuntos que trata Calasso resultan muy distintos. Al describir la partida de los judíos y Moisés al desierto y compararlo con Harry Potter —por “la línea genealógica dual del héroe”— y con Obi-wan Kenobi —por “la vara mágica de su autoridad divina”—, apenas se alude de forma aséptica a “una amenaza seria, los amalecitas”, que “los israelitas vencen”. Pero lo que a Peterson le interesa es un Moisés modélico para una masculinidad capaz de entrar en “el dominio del potencial mismo”, una prédica previsible de la autoayuda en clave bíblica que invita al “liderazgo” y a reconocer lo “sagrado”, que en los precarios términos de Peterson es “lo que nos conmueve cuando lo encontramos”. Pero, ¿y si eso que “encontramos” está habitado por alguien más?

Forzado a tomar posición tras el ataque de Hamás en octubre de 2023, Peterson escribe: “Un Dios justo y misericordioso, ¿ofrecería una tierra ya ocupada a un pueblo nuevo? La respuesta, quizá, es ésta: los que se organizan ellos mismos, psicológica y comunalmente, en una jerarquía de orden adecuadamente divino, triunfarán inevitable y finalmente sobre quienes no lo hacen”. El argumento es tan vago e imbécil que Peterson, que todavía no podía saber sobre el proyecto inmobiliario anglo-israelí para convertir a Gaza en un resort de lujo, por las dudas añade que, además, serán necesarios “los sacrificios adecuados” que constituyen “el ser social productivo” de quienes “luchan con Dios”.

Habitué de las entrevistas complacientes con Netanyahu, es cierto que Peterson fue menos ambiguo cuando, para el júbilo de mis amigos sionistas, le pidió desde su cuenta de X al Primer Ministro israelí que “les diera el infierno” a los palestinos. Curioso, porque se trata del mismo Peterson que en Nosotros que luchamos con Dios escribe que “el camino hacia el infierno se inicia con un solo paso, al que sigue otro, y cada paso del descenso puede racionalizarse muy fácilmente, incluso aplaudirse por considerarse moralmente adecuado”. Considerando que gracias a este tipo de llamamientos a la aniquilación Gaza hoy es, según la UNICEF, “el cementerio infantil más grande del mundo”, en alguna clínica psiquiátrica en Rusia, no lo duden, alguien ya se está frotando las manos. /////DB